“小时不识月,呼作白玉盘……白兔捣药成,问言与谁餐?”这首我们从小耳熟能详的唐诗所描绘的正是月升时分玉兔捣药的场景。千百年来,在中国传统文化中,玉兔一直都作为祥瑞之物,与月亮联系在一起,欧阳修也曾言“兔生明月月在天”。在民俗文化中更有“月中有玉兔,乃卯之属”的说法。为什么我们中国人这么喜欢兔呢?在这个千年一遇的癸卯兔年元月,我们一起来聊一聊传统文化中兔的那些事儿……“兔兔那么可爱……”对于今天的我们来说,大部分人都难逃兔兔的可爱诱惑,甚至很多人将其作为宠物饲养。要说当代人对兔子的喜爱程度已经非常痴迷了,但在古代人们对兔子却呈现出一种崇拜之感,把它当作祥瑞之兽来供奉。这又是为什么呢?其实,在中国的传统文化中,并不是所有兔子都是“祥瑞”。古人把兔子大致分为两种类别。首先是民间最为常见的兔子,毛色常灰黄相间,被认为是世俗之兔。百姓们常常将其作为食物或是祭祀的贡品,并不神圣。而被古人视为祥瑞的神兽,主要是白兔和赤兔。这样的兔子不仅数量稀少,而且十分罕见,如有捕获者,往往要进献给朝廷或者帝王。

古书《瑞应图》中记载:“赤兔大瑞,白兔中瑞。”

《汉书》中记载:“建平元年、元和三年、永康元年,地方百姓曾三次捕获白兔,献给皇帝。”

《明史》记载:“(嘉靖)四十一年春三月辛卯,白兔生子,吏部请告庙,(嘉靖帝)许之,群臣表贺。”

通过史料记载我们可以看到,捕获到白兔时,要献给皇帝;白兔产仔要举国欢庆。足以见得,白兔在古人心目中的神圣地位。

对于我们来说,兔子是非常常见的普通动物,要说优点也就是跑得快、敏捷、温顺等,但是在古人眼中被神化的兔子,却拥有“六德”:一为“敏”,《论语》中记载,“君子讷于言,而敏于行”,兔子行动敏捷、机灵果断,应为典范;二为“勤”,“茕茕白兔,东走西顾”,兔子为了生存,不停的奔跑觅食;三为“勇”,在关键时刻,兔子勇于与比自己强大的势力斗争;四为“智”,《战国策·齐策》中记载:“狡兔三窟,得免其死”,说的是兔子由于攻击力较弱,为了生存,掘洞时会多掘几个出口,一旦出口被堵,便会选择其他较为安全的路线,足以见得其十分机智;六为“和”,关于兔子有一句较为常见的俗语:兔子不吃窝边草,说的便是兔子顾大局,不搞窝里斗。

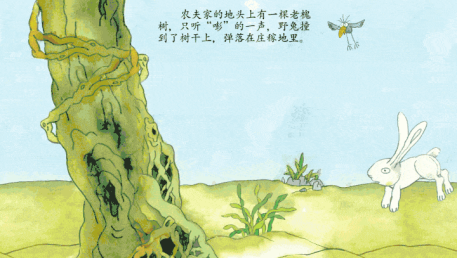

这个故事说的是,宋国有一个农民在田里耕地,一只兔子惊慌地跑来,兔子突然看见农民,慌里慌张,夺路而逃,慌乱中撞在一截露在地面的树根上,竟撞死了。这个农民毫不费力气就拾到一只兔子,心里非常高兴。他想,会不会天天都有这样的好事情,于是丢下农具天天等在这棵树桩的旁边,指望再遇到撞在树桩上的兔子。结果兔子再也不可能得到,而他自己却受到宋国全国人的讥笑。

这是韩非子记载的一个故事,后来人们常常把不主动地努力,希望得到意外的收获,而存万一的侥幸心理,称作“守株待兔”。可是不知道大家有没有想过:兔子是一种十分机灵的动物,人们很难偷偷接近它而不把它吓跑。为什么还会发生撞到树桩上这样的事情呢?人是少数能够用两只眼睛同时看一件物体的生物之一。人的双眼长在前面,左眼的视野跟右眼的视野差不多能叠在一起。兔子的双眼长在头的两侧,一边一只。而且每一只眼睛的视野都比人大,人的每一只眼睛可以看到的范围是166º,而兔子每一只眼睛可以看东西的范围是189.5º。兔子不必转头就不仅能够看到前面的东西,还可以看到后面的东西。它左右两眼的两个视野在前面和后面都能会合在一起,因此你休想从任何一个方向接近兔子,而不被发现。这是兔子作为弱小的食草动物防范天敌,及时观察,以便快速逃离危险的保护自己的手段。可是这样的构造也是有弊端的,它虽然视线范围广,但是判断东西的位置和距离的准确程度就差了。因为判断一件东西离我们远近时,必须两只眼睛同时看到这件东西,用一只眼睛是无法判断一件东西与我们之间的距离的。所以,“守株待兔”确实是可以等待到兔子,不过这样的概率实在太低了。把偶然当作必然,未免侥幸心理太强了。但是换一个角度来看,“守株待兔”的失败告诉我们兔子的一德:“敏”。而这恰恰也是古人所遵从的“君子之德”,所谓““君子讷于言,而敏于行”、“敏而好学”,说的就是这个道理。这个故事原本讲的是冯谖借兔子会准备好几个藏身之处的现象,替孟尝君安排三个安身之处,让其高枕无忧的事。在现代汉语中,用来比喻隐蔽的地方或方法多,具有贬义色彩,通常用于表示某人工于心计、为人狡猾。

可是从故事的原型兔子本身出发,“狡兔三窟”其实是兔子“智”的体现。在与捕食者的长期周旋中,兔子练就了避敌的好“兵法”。兔子非常善于隐蔽。它们会通过农作物、灌木丛等来藏身,也会用前爪掘出临时巢穴,掘洞时会多掘几个出口,遇到强敌时,一旦出口被堵,便会选择其他较为安全的路线逃生。

这就是兔子的另一德:“智”。古人很早就意识到了开发智力的重要性,庄子提出“吾生也有涯,而知也无涯”,孔子也说过“知者不惑”。这也是我们可以从兔子身上学到的“德”。

一个小小的“兔子”身上蕴含着大大的中国文化智慧,这就是我们学习传统文化的意义。所谓“古为今用”,在今天我们虽不必像古人一样崇拜兔,但是通过今天这篇文章,希望你能对万事万物多一些敬畏之心,对未知多一些探索之心,永葆一颗好奇之心。兔年学“兔”,古人眼中的兔“六德”何尝不是我们今天人应该学习并具备的呢?